编者按:

在国医大家庭中,有这样一群人,他们始终坚守着初心,不断砥砺前行。他们是公司核心价值观的最佳诠释,在自己的岗位上默默耕耘、发光发热,为公司的持续发展,注入了不竭的动力。“国医力量”的设立,是为了让优秀国医团队和国医人的精神得到传承,让更多的人了解他们的故事,以他们为榜样,携手同行,共同进步。

在原力知觉的企微名片上,他是测试工程师;但在实际工作中,他是研发能手、实施专家,也是硬件产品规划师。他是李伟洋,一个拒绝被岗位标签束缚的技术实践者。同事纠结智能柜尺寸可行性,第一时间喊他;项目上需要调整机器人功能或配送点位,第一个找他。对他而言,工作从无“分内分外”,只有“能否解决”——这种突破边界的自觉,让他走出了一条独特的成长之路。

李伟洋个人照

破界:从测试岗起步的能力跃升

2017年9月,李伟洋加入公司,开启了他的职场新生涯。彼时恰逢公司攻坚首款硬件产品“智能柜”,作为团队新人,他在做好本职工作的同时,主动配合设计同事跟进“智能柜”的生产与实施,晚上9点下班成了常态。“那时侯没觉得累,看着产品从图纸变成实物,一步步成型,浑身就有使不完的劲。”凭借这份投入,他在不断钻研与反复调试中,逐步完成了从硬件实施到系统研发的能力提升。

随着公司业务扩张,项目数量与产品需求持续增长,李伟洋面临的工作范畴与技术挑战也越来越广。但他总说:“感觉还行,跟得上节奏。”在他看来,“自信是工作的前提,沉淀是成事的底色”。团队协作中,他始终践行“共担共享”的精神:部门人手紧张时,主动跨出职责边界承担额外任务;遇到不懂的问题,立刻请教学习;坚持跟踪行业前沿技术、分析市场竞品,朝着“技术+管理”复合型人才的方向稳步前进。

李伟洋工作照

领导评价他:“在他眼里没有‘分内事’,只有‘我能解决的事’。”这份突破边界的担当,让“测试工程师”的头衔早已装不下他的工作版图,也让“能力越大,责任越大”从口号变成了他的真实写照。

选择:在“失信”与守约间站稳脚跟

2024年2月,公司中标河北医大一项目。面对医院复杂严苛的硬件需求,李伟洋凭借综合能力被任命为项目硬件经理,一场长达一年多的攻坚就此展开。

为了项目推进,他的生活天平不得不向工作大幅倾斜:与孩子的约定一次次延期,视频里那句“爸爸你什么时候回家”的稚嫩询问,只能换来“等工作完成”的模糊回应。但正是这份对家人的“失信”,让他有了对医院“百分百守约”的底气。

在与竞争对手的智能硬件PK中,他带领团队攻克技术难题,优化RFID标签并成功落地应用,实现成本节约。面对医院的定制化需求,他独自带着方案走进临床科室,逐条记录尺寸、色彩、功能等细节,整理后再返回科室签字确认;为确保高效推进,他提前组织内部会议拆解需求,明确“能否实现、如何实现、周期多久”,再与医院逐项反馈;当生产排期与急诊楼竣工时间冲突时,他第一时间联系领导协调排期,全程跟进生怕有丝毫疏漏。

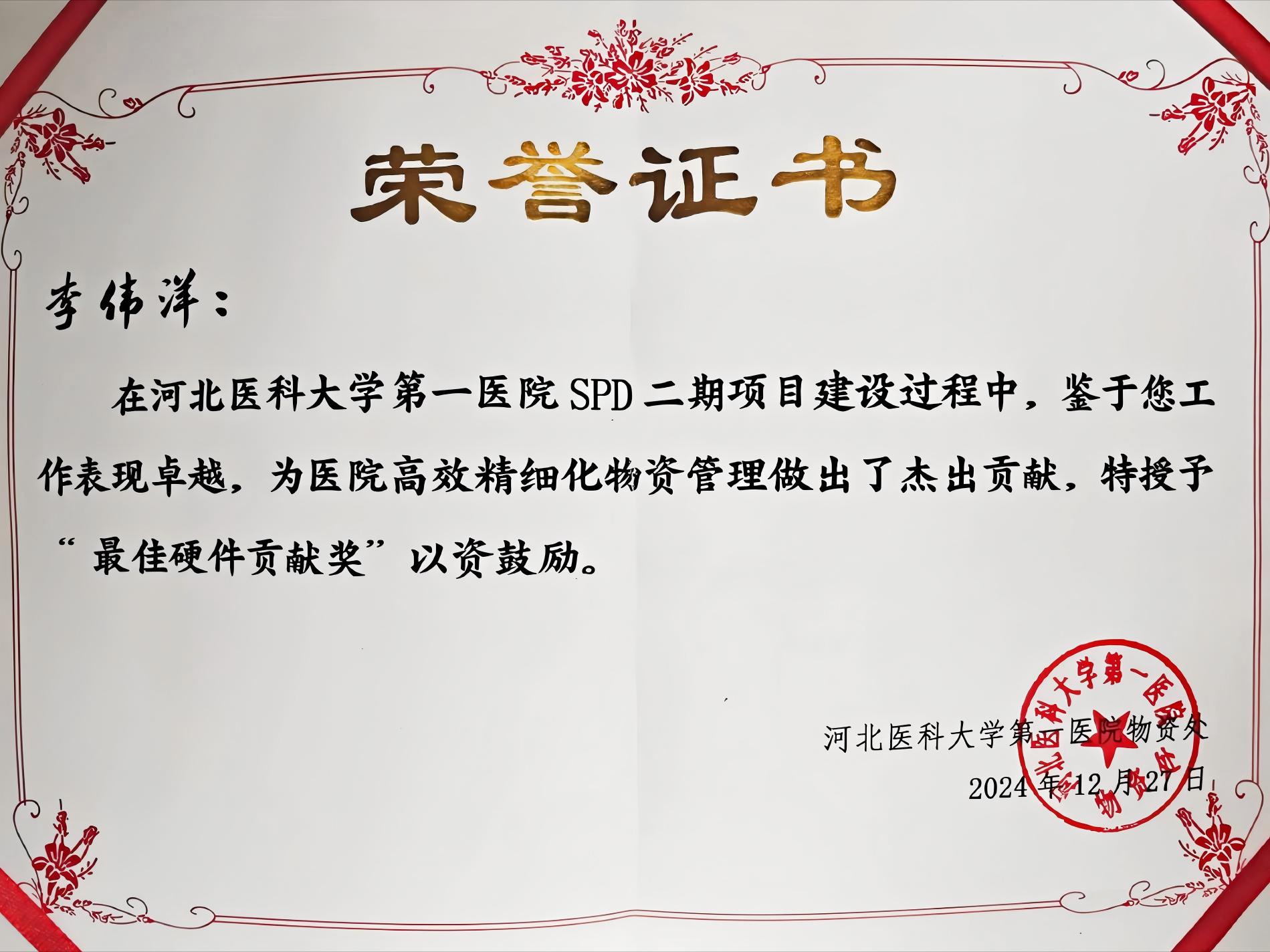

如今项目硬件部署已进入收尾阶段,项目服务经理称赞他“与医院对接融洽,处理问题神速”,院方也在去年为SPD项目组颁发的荣誉证书中,记下了他的贡献。在每一个需要他的岗位上,他从未让信任落空。

医院为李伟洋颁发的荣誉证书

丈量:三万步踏出机器人的“畅行路”

聊起印象最深的事,李伟洋提到了在南通大学附属医院为机器人规划路线的经历。当时公司机器人研发刚起步,他肩负着从路线规划到落地实施的全流程任务。医院环境复杂,人流密集、电梯交错、门禁重重,要让机器人高效配送,必须找到一条门禁最少、人机干扰最小、全程畅通的路径。更棘手的是,南通新院区尚在建设中,没有任何现成路线可参考。

带着机器人的性能参数,拿着建筑图纸,李伟洋开始了实地“丈量”:走遍每个病区、每一层楼面、每间库房,用专业眼光评估每一段路——“这里的拐角够不够机器人转弯?”“那处的坡道会不会超出爬坡限?”半天时间,他走了三万步,最终为机器人配送画出了清晰的“路线图”。

从智能柜到机器人,从任务执行者到独当一面的多面手,李伟洋的成长里没有豪言壮语,只有“跟得上节奏”的踏实和“多迈出一步”的自觉。深夜加班的灯光、反复丈量的医院路线、对家人的亏欠、对细节的苛求,最终都化作他身上最可靠的底色,也成为国医人最生动的精神注脚:不被岗位定义,只为结果负责。